2023/01/30

スタッフブログ

2023年最初のブログです。本年もみなさまどうぞよろしくお願いいたします!

さて、年末年始は、私も久しぶりに実家に帰りゆっくりしてきたのですが、自分の生まれ育った家ではありますが😅、朝は寒くてなかなか起き上がれず、冷たい廊下を通ってのお風呂は億劫だったりしました…。

前回までのブログでもお伝えしたとおり、温度で活動量が変わるなぁ…と住宅の性能について、あたらめて勉強したいと思った次第です💦

ーーーということで、今までさんざん「性能がいい!」とお伝えしてきた「高気密・高断熱住宅」ですが、そもそもどういった住宅のことをいうのか、今回はご紹介したいと思います。

これから家作りを考えている方や、リフォーム検討中の方などは、私たちが知っておかないと、メーカーや工務店からは積極的に教えてくれないことも登場するので、ぜひ最後までお付き合いください。

高気密の家とは?

戸建住宅は、普通に建てるとどうしてもすき間が空いてしまいます。すき間風を感じるほどのすき間もあれば、目には見えず、ほとんど感じないけれど、実はすき間があることもあります。

こうしたすき間を、精度の高い建築部材や気密シート、気密テープなどでできるだけ埋めていき、外気の侵入を防いで室内の気密性を高めた家。それが高気密住宅です。

ところが…国の基準には気密性能に関する定めがないので、高気密住宅には実は明確な定義はありません。

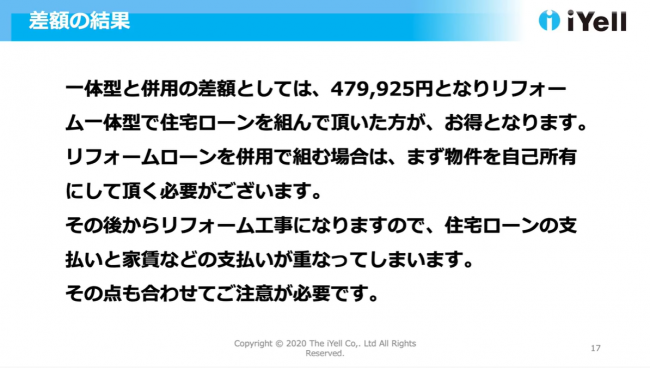

ただ、気密性能を評価する「C値」という次の式で示される値が「1.0」以下であれば、専門家の間では概ね「高気密」と評価できると考えられています。

しかし、家のすき間がどの程度あるのかということは、なかなかわかりにくいものです。

のちほど紹介する「高断熱」は、断熱性能は図面から計算することができるのですが、気密性能のC値は図面から計算できるものではありません。

そこで、建築中に下の画像のような、すき間の程度を調べる作業が必要になってきます。

▲気密測定の様子

この機械で空気を外に排出し、家の中の気圧を低くします。そうすることで、隙間があれば外から風が入ってくることになります。その風がどのくらい入ってくるのかを測定し、C値を出します。

気密測定を実施し、目標の値になるまで、隙間を探し出してつぶしていくのですが、これが結構な手間がかかります。

改正建築物省エネ法(2021年4月1日施工)でも、住宅の「断熱」性能の基準は定められていますが、「気密」性能に関する定めはありません。

ですから、今の日本ではどんなにすき間だらけの家を建てられてしまったとしても、違法ではないということになります。

そのため、こうした手間のかかる気密測定を行なっているハウスメーカーは、実は大手の中でも、ほとんどないんです!

高級住宅のイメージを売りにしている大手でもそんな状況なので、小さな工務店になればその割合は減ります。

日本で気密測定を全棟実施しているのは全住宅会社のうちで、2〜3%に過ぎないと言われることもあります。

つまり、施主が気密性能を意識しないと十分な性能の家は建てられない!のです。

高断熱の家とは?

次に「高断熱」について。まず、「断熱」とは、熱の行き来を遮断することです。

そして高断熱住宅は、外壁に高性能な断熱材を用いたり、断熱性の高い窓を採用したりすることで、断熱性能を高めた住宅のことです。

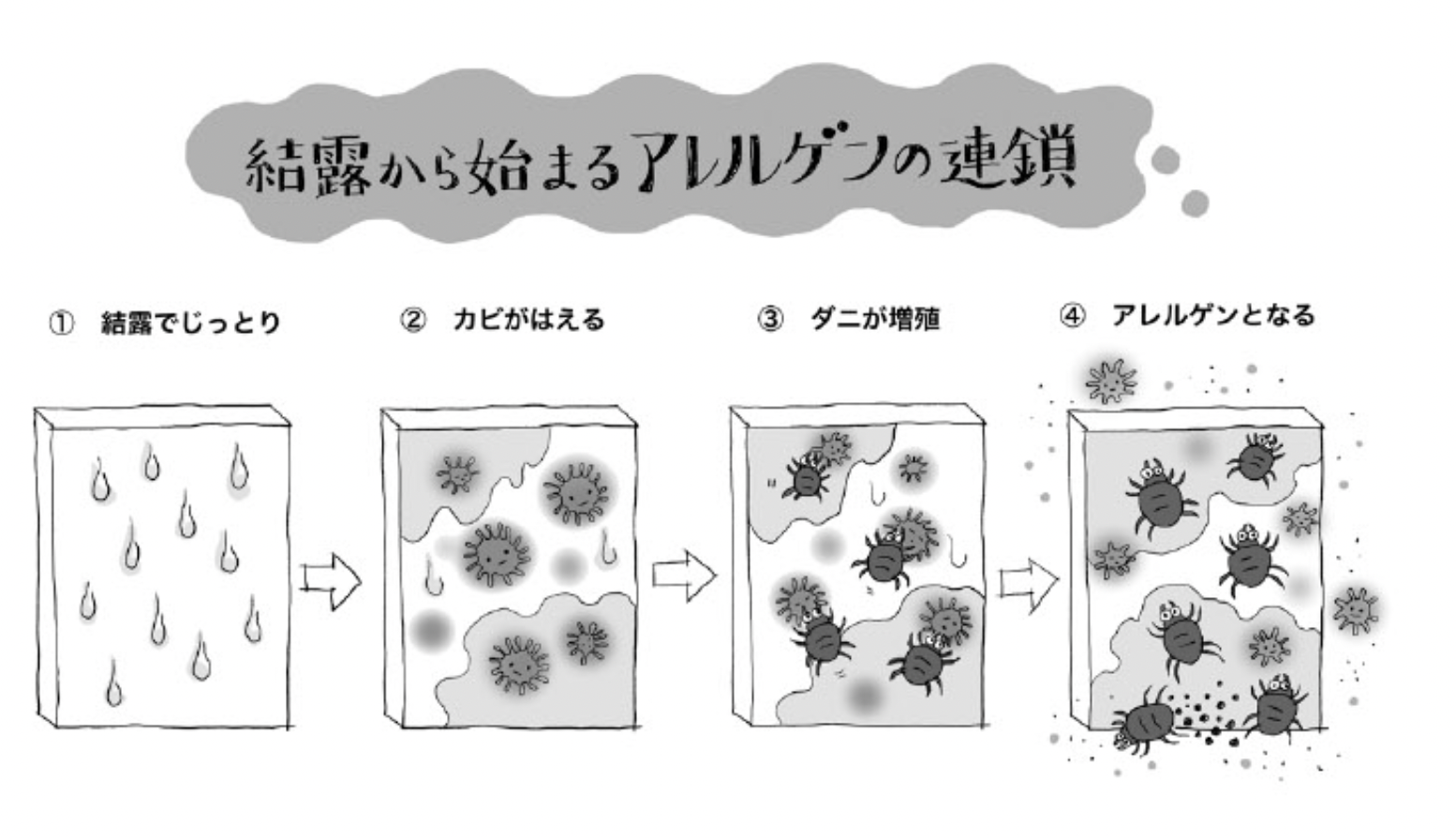

断熱性能を高めて熱の行き来を遮断すると、壁や窓を通して家の中に伝わってくる外気温の影響を抑えられます。

つまり、冬の冷たい外気や夏の暑い外気の影響を受けず、快適な室温を保てるということになります。

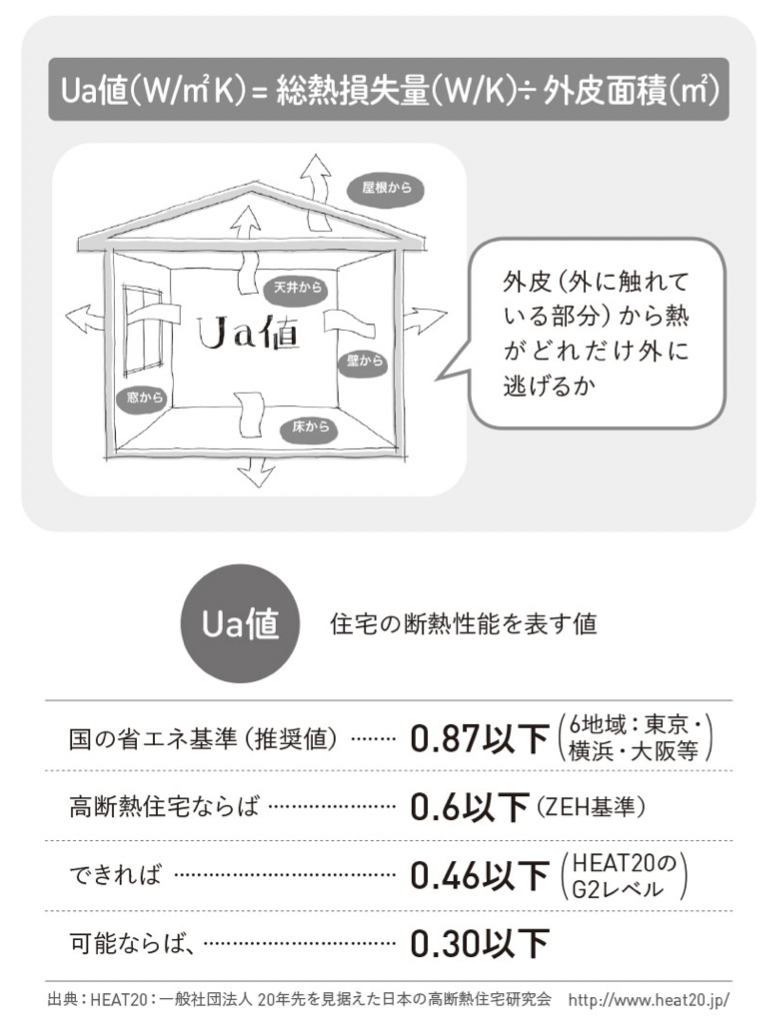

断熱性能は、「Ua値」という値で表されます。

これは、住宅の内部から床、外壁、屋根や開口部などを通過して外部へ逃げる熱量を外皮全体で平均した値のことを指します。

「熱損失量の合計」とは、天井や床、窓からの熱損失量を合わせたもので、Ua値には基準が定められています。

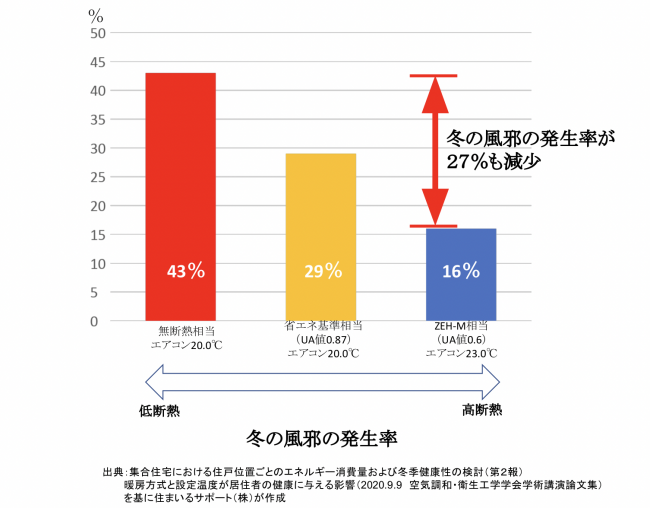

地域によって違いはありますが、例えば東京・横浜・大阪などの温暖地ならば、0.87以下が国の省エネ基準になります。

しかし、それは他の主要先進諸国と比較すればお粗末なもので、とても高断熱と呼べるようなものではないのが現実です。

「高断熱住宅」にも定義はないのですが、専門家の見解では、Ua値0.6以下、できれば0.46以下が望ましく、さらに0.3以下であれば十分満足できるレベルだと言われています。

主要先進国と日本との省エネに対する意識の違いは、私も初めて知った際に、とてもショックなものでした。

これについては、追ってまた詳しくお伝えします。

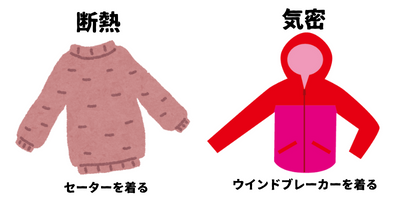

断熱は「セーター」、気密は「ウィンドブレーカー」

さて、「高気密」「高断熱」についてそれぞれご紹介してきましたが、断熱は「セーター」で、気密は「ウィンドブレーカー」と、冬の服装に例えられることがあります。

寒い冬にはセーターを着れば暖かいですが、すき間があるので風が吹けば寒いですよね。

ウインドブレーカーは風を通しませんが、それ1枚では暖かさを得られません。

セーターの上にウインドブレーカーを羽織れば、風も通さず、暖かさもキープできます。

このように、「高断熱」と「高気密」の両方を住宅に取り入れると、相乗効果でその性能がより強化されます。

外気温の影響を受けず、いつも快適な室温が保たれるということが、子どもたちやパパママにとって非常に重要だというのは、前回までのブログでもたくさんお話してきましたが、次回以降では、冬に多く発生する「ヒートショック」や「健康寿命」との関係などもご紹介する予定です。

子どもからおじいちゃんおばあちゃんまでが快適に暮らせる家づくりのために、少しでも参考になれば幸いです。

.png)